一位讀者的來信

一位中國大陸的讀者,委託從中國飛來美國看診的病人,轉給我一封信件。謝謝這位讀者非常用心地書寫陳述,感謝告訴我,我寫的書產生的影響。Podcast第四集正好討論到學習,或許先從不同的角度來回答這位讀者問的問題,其餘的部分,我會找時間來寫文章討論。

=================================================

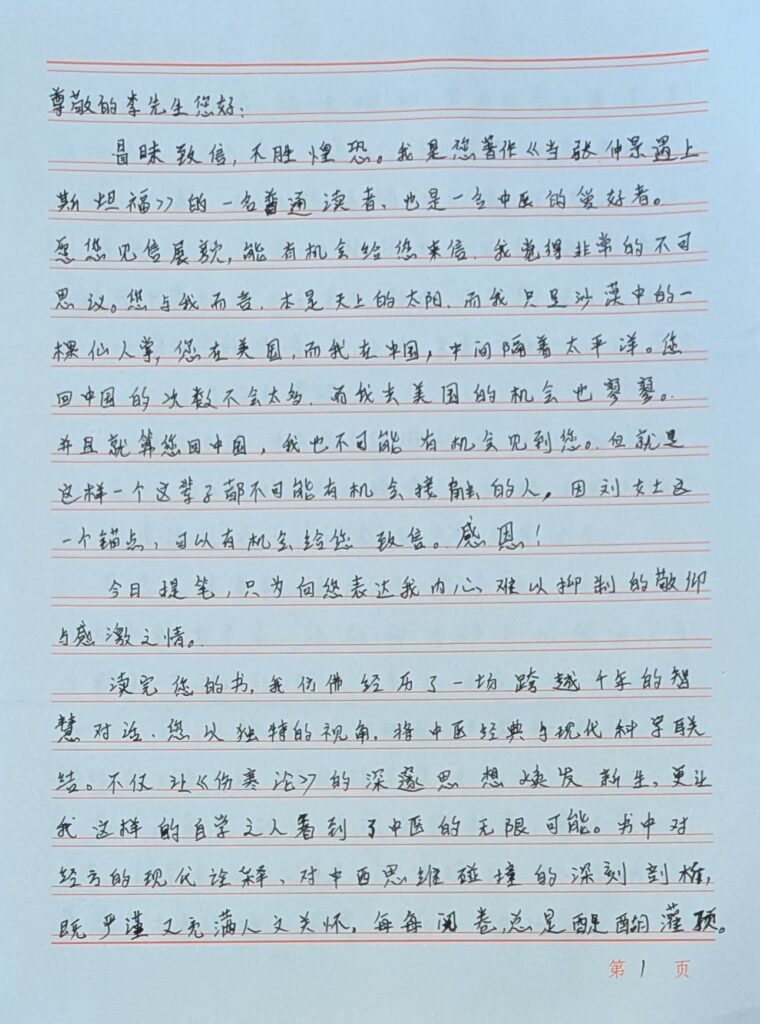

尊敬的李先生您好:

冒昧致信,不胜惶恐。我是您著作《当张仲景上斯坦福》的一名诚挚读者,也是 一位中医的爱好者。愿您见信展欢,能有机会给您来信,我觉得非常不可思议。您与我而言,本是天上的太阳,而我只是沙漠中的一棵仙人掌,您在美国而我在中国,中间隔着太平洋。您回中国的次数不会太多,而我去美国的机会也寥寥。并且就算您回中国,我也不可能有机会见到您。

但就是这样一个这辈子都不可能有机会接触到的人,用刘女士之一个锚点,可以有机会给您致信。感恩!

今日提笔,只为向您表达我内心难以抑制的敬仰与感激之情。

读完您的书,我仿佛经历了一场跨越千年的智慧对话。您以独特的视角,将中医经典与现代科学联。不仅让《伤寒论》深邃思想焕发新生,更让我这样的自学之人看到了中医的无限可能。

书中对经方的现代诠释,对中西思维碰撞的深刻剖析,既严谨又充满人文关怀,每每阅卷总是醍醐灌顶。

自学中医之路,孤难崎岖,常有困惑与迷茫,是您的文字,为我点亮了一盏灯。您对张仲景学术的透彻理解,对斯坦福精神的融汇贯通,让我明白,中医绝非故纸堆中的旧学,而是能与时代共进的活水。书中哪些关于“辨证与实证”“的辩证与锐观”整体与微观”的思者,更让我重新审视自己的学习方向,少走了许多弯路。

如今的中国,中医最大的难处在于中医的药材,在于第一中医人的职业操守。而我将运用我所学所悟,尝试以“通”“调常”的进行康复治疗。

若您不嫌叨扰,我斗胆想请教,如我这般无师承的自学者,该如何在碎片化的时间中习中构建系统的知识体系及中医思维?该如何平衡传统理论与现代科学的视角?您的任何只言片语,对我将是莫大的指引。

最后,请允许我再次向您致敬,您的著作不仅是一部学术佳作,更是一座连接古今中外的桥梁。愿您在未来继续以笔墨续薪火,启迪更多知我般的后来者。

此致

敬礼!

一位虔诚的中医学子

xxx

2025年4月21日

手写,厉害了。